2015年03月24日 15:36 新浪收藏 微博 我有話說收藏本文

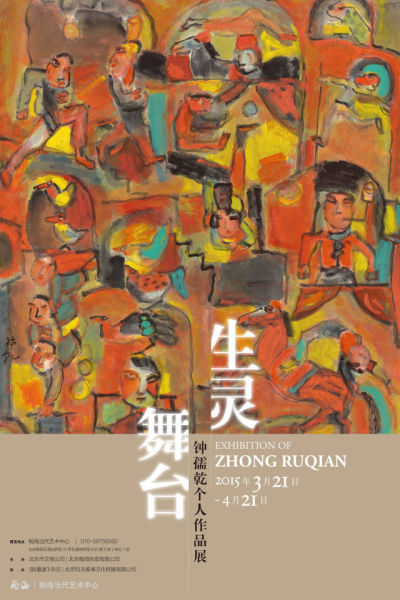

新浪收藏訊 3月初春,翰海當(dāng)代藝術(shù)中心帶來今年首個(gè)藝術(shù)家個(gè)展項(xiàng)目:生靈舞臺(tái)——鐘孺乾作品展。此次展覽將為我們呈現(xiàn)重彩畫家鐘孺乾的六十多幅作品,包括其極具代表性的雜技、馬戲、魔術(shù)、戲曲等題材。展覽將于2015年3月21日開幕,持續(xù)至4月21日。

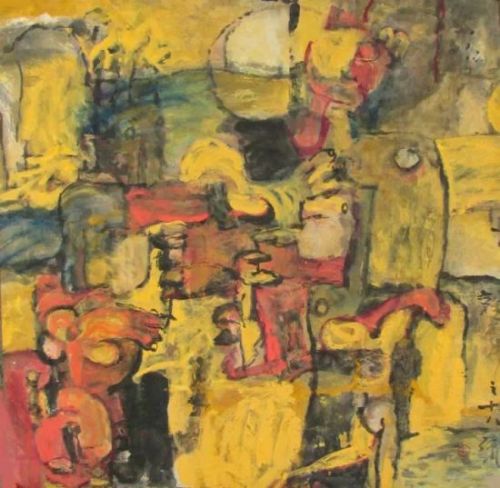

出生于五十年代的鐘孺乾,始終在傳統(tǒng)文化的根基上進(jìn)行探索。國畫啟蒙老師婁世棠是潘天壽的學(xué)生。大學(xué)時(shí)直接受教于劉大為、林凡等老師,并受何海霞、周思聰?shù)认壬姆挚浦笇?dǎo)。他揚(yáng)棄了中國畫習(xí)見的柔弱萎頓的積病,使作品在氣格和力度方面相當(dāng)奪人。同時(shí)得益于西方現(xiàn)代藝術(shù),對(duì)表現(xiàn)主義和超現(xiàn)實(shí)主義有自己的理解和吸收,但他執(zhí)拗地將這些與中國文人畫大寫意相提并論,在他的心目中,傳統(tǒng)與現(xiàn)代乃至前衛(wèi)都處在同一平面。

“可以說,鐘孺乾是從二十世紀(jì) 80 年代發(fā)展起來的中國當(dāng)代水墨藝術(shù)中一位有代表性的畫家,在社會(huì)變革和文化意識(shí)變遷的時(shí)代大背景下,他很早就自覺到在繼承傳統(tǒng)藝術(shù)的基礎(chǔ)上拓展水墨藝術(shù)語言表現(xiàn)力的必要性和必然性,也始終不渝地沉潛探索,朝向水墨藝術(shù)表達(dá)的深度和難度,通往屬于自己觀念與語言一致性的境界。”范迪安對(duì)鐘孺乾的作品如此評(píng)價(jià)。

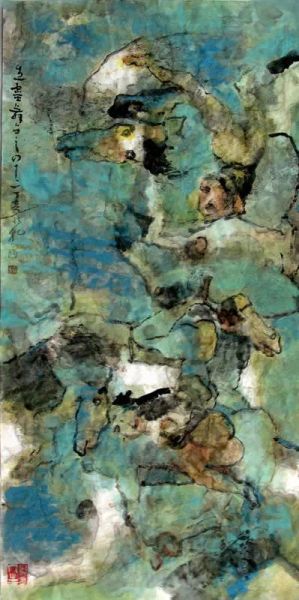

鐘孺乾的創(chuàng)作,大致經(jīng)歷了三個(gè)藝術(shù)階段:1986 年以前鐘孺乾擔(dān)任原武漢軍區(qū)文化部美術(shù)創(chuàng)作員,加之當(dāng)時(shí)整個(gè)中國社會(huì)的大背景,他的作品主要以工筆人物為主,代表作有《兒女祭》等;1989 年至 1992 年,受其在雜技團(tuán)工作的夫人的影響,雜技藝術(shù)的舞臺(tái)空間、動(dòng)作造型的啟發(fā),再加上對(duì)水墨的個(gè)性化認(rèn)識(shí),使色彩和水墨相交融,這樣來構(gòu)成繪畫形式。由工筆轉(zhuǎn)為變形寫意,代表作有《窯洞組畫》、《雜技組畫》等,其中尤以其雜技系列最具代表;1993 年至今,隨著對(duì)“筆墨”、“跡象”等理論結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步理解,鐘孺乾用“跡象”置換了“筆墨”,同時(shí)轉(zhuǎn)而為重彩寫意。

鐘孺乾說得明白:“以跡象學(xué)的立場(chǎng)看待筆墨,筆墨才還原為真實(shí)的存在。”簡單說,“象”指藝術(shù)作品的色彩與形象 ;“跡”指藝術(shù)家手工或半手工半機(jī)械的操作痕跡,即以工具作用于材料留下的蹤痕。創(chuàng)作,就是藝術(shù)家落跡留痕的過程,正如鐘孺乾所說:“落筆成跡,因跡生象,通過跡象而有所表達(dá),這不是繪畫活動(dòng)的一個(gè)簡單事實(shí)嗎 ?”創(chuàng)作的各種瞬間的未完成稿都是落跡過程中某個(gè)斷面的定格,完成之作則是落跡過程的終結(jié)定格。無論是哪一種定格,均是跡象統(tǒng)一體。它直接呈現(xiàn)為象,而象又是前蹤后跡疊積而成,因此,跡在象中,象由跡生;跡為象之跡,象為跡之象;象即是跡,跡即是象。跡象統(tǒng)一便是“跡象”。

這種語言甚至超越了傳統(tǒng)意義上的畫種的界限。滾筒、刷子等工具的介入,以及丙烯顏料等外來媒材的運(yùn)用,使得它區(qū)別于傳統(tǒng)意義上的中國畫;而色、墨、水在宣紙上暈染交融的獨(dú)特效果,又使之區(qū)別于西方的任何一個(gè)即成畫種。如鐘孺乾所說:“畫種只是物質(zhì)憑借,絕無貞潔可守,假使出于精神表達(dá)的需要,致使媒材與語言發(fā)生了偏移和變異,我想也是情理中事。”這一思想的提出,從某種意義上來說,是藝術(shù)史上的一次變革。

此次展覽將分為“生靈·舞臺(tái)”“雜技·馬戲·魔術(shù)”以及“幻·象”三個(gè)板塊。結(jié)合其創(chuàng)作手稿,完整呈現(xiàn)鐘孺乾的創(chuàng)作歷程,讓觀者透過作品來窺探其繪畫風(fēng)格和創(chuàng)作理念,同時(shí)感受“筆墨跡象”這一新的藝術(shù)概念。

展覽前言:我與繪畫

作為一個(gè)特殊時(shí)代的普通現(xiàn)象,我的藝術(shù)學(xué)習(xí)和藝術(shù)創(chuàng)作幾乎是同時(shí)開始的,因而付出了長時(shí)間積累和摸索的代價(jià),直到后來進(jìn)入大學(xué)成為藝術(shù)學(xué)習(xí)者和教育者。在所謂“新潮”時(shí)期,我尚無志向和能力對(duì)傳統(tǒng)或現(xiàn)代采取行動(dòng);借由文學(xué)和書法進(jìn)入水墨傳統(tǒng),轉(zhuǎn)而游弋于民間和西方現(xiàn)代之間,對(duì)于我來說是很自然的。九十年代以來由于找到了表達(dá)的方式和途徑,創(chuàng)作進(jìn)入興奮之中,同時(shí)也加深了我對(duì)藝術(shù)的信賴和樂觀。“藝術(shù)是有負(fù)載的心靈的自由之翼,它有表達(dá)我所覺所悟的無限可能性。”(《中國畫》1994)在不間斷的實(shí)驗(yàn)和思考的過程中,引發(fā)了對(duì)于理論的探究熱情,這集中體現(xiàn)在2004年出版的《繪畫跡象論》和2013年出版的《水墨變象》之中,在這兩本書里,我力求以中國文藝?yán)碚摰哪刚Z來重新闡釋新的繪畫藝術(shù)實(shí)踐,以期彌補(bǔ)當(dāng)代藝術(shù)基礎(chǔ)理論的缺失。

有相當(dāng)長的時(shí)間,我潛心于表現(xiàn)雜技魔術(shù)和通俗娛樂題材,并賦予這些題材以主觀的詮釋,從中衍化出兩種觀念傾向:由柔術(shù)的“訓(xùn)練有素的扭曲”對(duì)應(yīng)“精神環(huán)境中的人性現(xiàn)實(shí)”;由馴獸中人與動(dòng)物的戲謔教化關(guān)系,諷喻生靈之間的非自然因素。這些思想的靈感主要來自兩個(gè)方面:一是我曾生活在雜技團(tuán)數(shù)年之久,積累了觀察思考的心得;二是漫無邊際的讀書習(xí)慣,使我能在哲學(xué)、文學(xué)以及古今中外藝術(shù)文獻(xiàn)中吸取能量。現(xiàn)在,題材依然在延伸——生靈舞臺(tái),風(fēng)化圣靈,夢(mèng)幻男女,失落的田園等等,用熱烈而虛幻的語言講述帶有遺憾的心靈故事,我熱衷于此,也擅長于此。在圖式語言上更多的得益于民間藝術(shù)和宗教壁畫,前者在趣味上,后者在色彩和制作上常常使我受到啟發(fā)。我把“重彩寫意”的形式語言納入水墨,使水墨變得凝重而高華。我的未來目標(biāo)是努力創(chuàng)作詩書畫一體、跡象境通融的新水墨畫,它屬于我的時(shí)代,屬于我自己。

藝術(shù)越來越無法脫離整個(gè)人類文化和科技變革的大背景,可以肯定,藝術(shù)將會(huì)出現(xiàn)更多令人驚奇的模樣。但我依然要首先選擇在繪畫中尋找我的快樂,實(shí)現(xiàn)我的念想。我相信,一種獨(dú)立于科技手段之外、肢體親為、即時(shí)顯現(xiàn)的藝術(shù),它所攜帶的此際生命和心靈的信息,將無休止地滋潤未來的生命和心靈。

鐘孺乾 2015. 2

藝術(shù)家介紹:

鐘孺乾,1950年出生于湖北。曾任湖北省美術(shù)院副院長,中南民族大學(xué)美術(shù)學(xué)院院長,現(xiàn)為教授,研究生導(dǎo)師。作品參加第6、7、8屆全國美展,獲第七屆全國美展銅獎(jiǎng)。參加第一、二屆全國中國畫展,獲第二屆全國中國畫展銅獎(jiǎng);第二屆北京國際美術(shù)雙年展,以及當(dāng)代繪畫的諸多展事和學(xué)術(shù)活動(dòng)。

重要個(gè)展:

2005年,“誰戲誰?——鐘孺乾重彩畫展”,北京可創(chuàng)銘佳藝苑

2007年,“跡·象·境—鐘孺乾繪畫學(xué)術(shù)研究展”,中國美術(shù)館

2010年,“鐘孺乾繪畫藝術(shù)展”,武漢美術(shù)館

重要出版:

《從跡象到境界——鐘孺乾的藝術(shù)世界》,湖北美術(shù)出版社,1999年

《中國畫名家畫庫》,人物畫專集,四川美術(shù)出版社,2001年

《跡象境·鐘孺乾作品集》,湖北美術(shù)出版社, 2007年

著作:

《繪畫跡象論》,人民美術(shù)出版社,2004年(獲湖北省人文社會(huì)科學(xué)成果獎(jiǎng))

《水墨變象》,人民美術(shù)出版社,2013年(第二屆中國美術(shù)獎(jiǎng)·理論評(píng)論三等獎(jiǎng))

展覽信息

展覽名稱:生靈舞臺(tái)——鐘孺乾作品展

展覽時(shí)間:2015年3月21日至4月21日

展覽地點(diǎn):翰海當(dāng)代藝術(shù)中心

聯(lián)系電話:010-59756992

北京朝陽區(qū)酒仙橋路10號(hào)恒通商務(wù)園B36樓B座2單元一層

展覽主辦:北京市文物公司、北京翰海拍賣有限公司

展覽協(xié)辦:《收藏家》雜志、北京鈞天雅奉文化傳播有限公司

已有0人發(fā)表了評(píng)論